【リコー】CoEが導いたプロセスマイニング推進の軌跡

今回は、リコー社内におけるプロセスマイニングの導入・展開を推進するお二人のキーパーソン(塩谷様・西村様)にお話を伺いました。導入に至った背景、社内展開の工夫、そして今後の可能性について、実践的な視点から語っていただきました。

-本日はインタビューの機会をいただきありがとうございます。それでは、まずお二人のプロセスマイニングにおける役割をお教えください。

塩谷様:私はプロセスマイニングの導入担当部門の責任者を担当しています。

西村様:私はプロセスマイニングのCoEとして具体的な業務に落とし込んで分析、検証する実務を担当しています。

-プロセスマイニングの導入に至った背景、導入ステップ、および導入体制について教えてください。

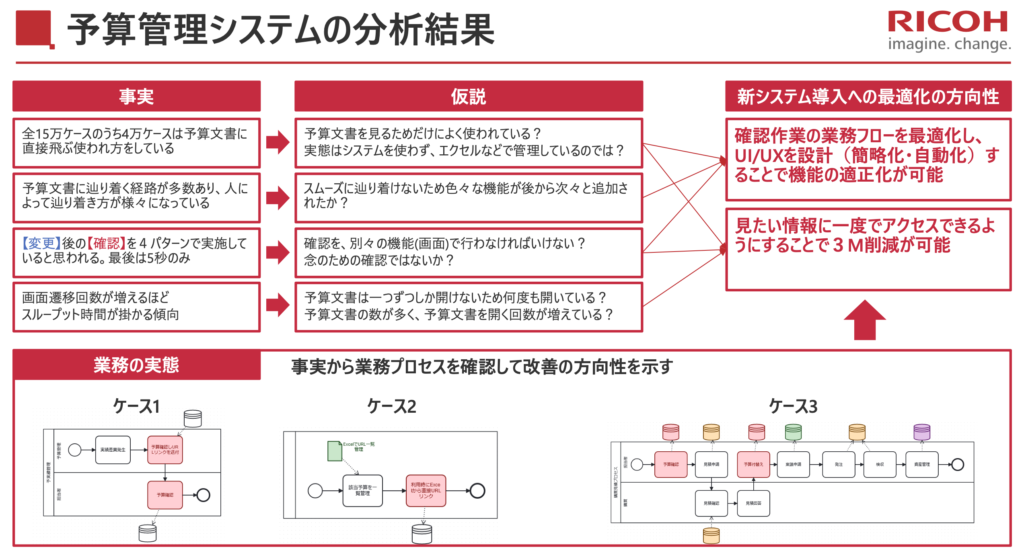

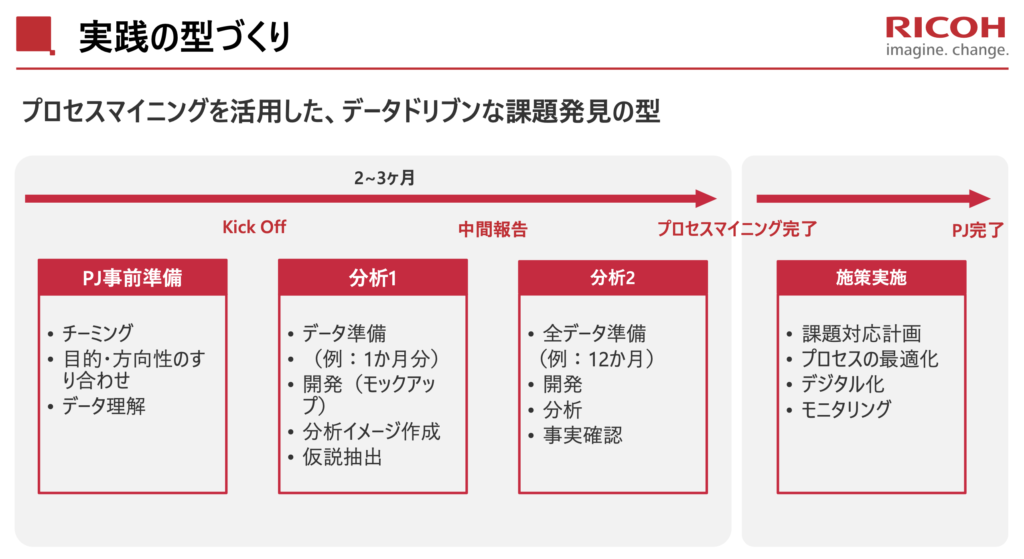

塩谷様:弊社のDX活動としてオフィスの3M業務をデジタルの力で取り除くという背景の元、End to Endで業務の「可視化」「最適化」「デジタル化」する活動を”プロセスDX”と名付けて活動し一定の効果を生んでいました。但し、やればやるほど人によるばらつきやパターンが見えないため、プロセスマイニングによる可視化の必要性を感じて導入しました。導入は、「①CoE構築ー②PoC実施ー③小規模プロジェクト実施(型を作る)ー④特定業務での実践ー⑤社内展開」というステップで進めました。体制としてはCoEを任命し、プロセスマイニングの習得・ツール選定・型(=手順書)作りを行いました。また、CoEメンバーは「プロセスマイニング検定*」も受けました。

3M:面倒・マンネリ・ミスできない(リコーオリジナル用語)

CoE:Center of Excellence(改革拠点)

PoC:Proof of Concept(概念検証)

プロセスマイニング検定:プロセスマイニング協会が提供している検定

(URL: https://apmj.or.jp/examination/ )

-CoEメンバーの立ち上がりはいかがでしたか?

塩谷様:当初、CoEのメンバーはデータ分析に集中し、ワークフロー全体への意識が不足していましたが、データとワークフローの双方を意識することで改善しました。

-最初にプロセスマイニングを適用した業務とその理由は何でしたか?

塩谷様:最初のPoCでは、自分たちでログが取得しやすい知財のシステムから始めました。既にログが整備されていたため、効果検証がしやすく明確な成果が出ました。一方で、他の業務ではIT部門に協力を経てログを取得しなければならなかったり、ログの粒度やデータの定義が異なるため、整形と定義統一に苦労しました。

-プロセスマイニングの取り組みを他部門へ展開する際に、工夫した点や効果的だった仕組みはありますか?

塩谷様:PoCを通じてログ形式の改善とテンプレート化を進め、CoEがプロセスマイニングの進め方のベストプラクティスを「型」化し、共通ルールを整備することで社内全体への展開がスムーズになりました。

-プロセスマイニング導入における部門間の体制や連携の課題と、その解消の過程について教えてください。

塩谷様:導入初期は、DX部門は導入意欲がある一方で、IT部門はプロセスマイニングの理解が不足気味でデータ提供に消極的でした。これらの経験から経営トップが組織を一つにする意思を示し、翌年からはDX部門、IT部門、データ部門を一つの組織にすることで、「皆で社内データを活用しよう」とメッセージを発していただいた結果、プロセスマイニングについてIT部門からも相談が来るようになりました。現在ではIT部門とDX部門が共同でツールを活用しています。

-プロセスマイニングによる改善活動を定着化するために工夫したことは何かありますか?

塩谷様:プロジェクトを進めるための型を作成したことである程度定型化されたことでプロジェクトのやり方が定着化しました。

-最初に立ち上げたCoEの人たちは継続しておられますか?

塩谷様:一人以外は他部門に異動し、プロセスマイニングをそれぞれの部門で広めています。また、CoEの新しいメンバーにプロセスマイニングの教育を行い、プロセスマイニングスペシャリストを増やしています。

-プロセスマイニングの対象領域と、他のDX施策との連携、今後の導入予定ツールや方向性について教えてください。

塩谷様:プロセスマイニングの適用範囲は拡大傾向にあり、イベントログがシステムに存在していれば改善効果の規模に関係なく対象としています。DX施策連携については、プロセスマイニングを起点にプロセスセントリックなデジタル化を進めております。将来的には自動改善提案やリアルタイム分析も視野に入れています。また、今年度は、改善のためのツールとして生成AIやAIエージェントを市民開発(=内製化)として活用しようとしており、現在はトライアル導入フェーズですが、7月頃には社内全体への展開を見据えています。

西村様:これまでは既存システム領域へ導入してきましたが、より費用対効果の大きい新システムに導入する計画となっています。

-プロセスマイニングの普及のポイント/ハードルは何だと思われますか?

塩谷様:ハードルは大きく2つあると思います。1つ目はデータの取得と加工のハードルです。具体的には、IT部門にお願いしてデータを取得すること、更にはプロセスマイニングで分析するためのデータに加工することが難しいということです。逆に言うとIT部門でデータを持ってる部門であれば積極的にプロセスマイニングを活用してデータドリブンな活動ができると思います。

2つ目のハードルは日本の場合、システムには画面と機能はありますが、プロセスが定義されていないシステムが多い、そのためプロセスマイニングで可視化できてもスパゲティ状態でプロセスがバラバラに見えて、本来の正常系のプロセス(俗にいうハッピーパス)がわかり難い。この状態でプロセス視点で何が起きてるか分析し改善施策を見極めるのが難しいことです。

プロセスマイニングはあくまでもプロセスの可視化で、ローコードツールやRPAのように効果が分かりやすいものではないため、そこに投資できるかがハードルかと思います。

-協会への要望をいただけますでしょうか。

塩谷様:プロセスマイニングはプロセスを分析するツールだと思います、先にも述べたように日本のシステムには画面と機能がありますがプロセスを定義する文化があまりないため、ビジネスプロセスの重要性をもっと世に知ってもらう活動を期待しています。

西村様:ユーザー会のような場で同じような取り組みをしている企業の方と具体的な話をする機会が欲しいです。

文責:藤山光輝、平野航多